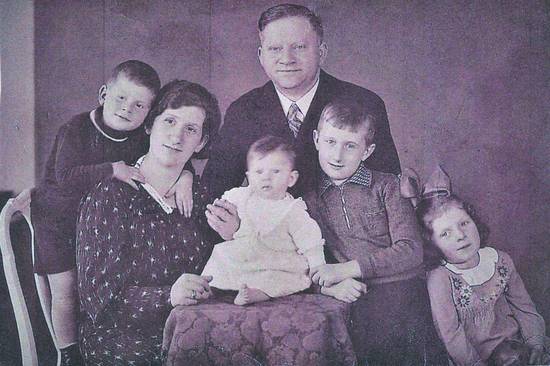

Alice Spitz (1906 - 1942)

Alice Spitz, geborene Minden, wurde im März 1942 zusammen mit ihren fünf Kindern ermordet. Sie steht für unzählige Frauen, die im nationalsozialistischen Unrechtsstaat im doppelten Sinne Opfer wurden: Man brachte sie um, weil sie Jüdinnen waren, und sie mussten ertragen, dass sie ihre Kinder nicht beschützen konnten. Sie verloren ihr Leben, das Recht und die Möglichkeit, ein erfülltes und wirkungsvolles Leben zu führen. Deshalb wird von ihr, ihrem Leben und ihrem Schicksal berichtet.

Sie wurde am 15.11.1906 als zweites von später insgesamt elf Kindern der Eheleute Rosa und David Minden in Herten/Westfalen geboren. 1918/19 verzog die zu dem Zeitpunkt zehnköpfige jüdische Familie nach Schleswig-Holstein. Drei weitere Kinder kamen in Boostedt bzw. Bad Bramstedt zur Welt. Das Ehepaar Minden wohnte zuletzt in der Kieler Straße 95.

Am 18.04.1929 heiratete Alice Minden in Katernberg, Landkreis Essen, den selbstständigen Schneidermeister (Maßschneider) Jakob Spitz, geboren am 14.12.1901 in Krzepice/Polen. Die ersten beiden Kinder Hans Georg (22.12.1929) und Ines (29.03.1931) wurden in Barmen und Elberfeld (Wuppertal) geboren. Am 01.06.1933 verzog Familie Spitz nach Neumünster und bekam hier die weiteren Kinder Egon (05.02.1934), Lea (05.03.1937) und Bernd (15.07.1938). Gewohnt haben sie zunächst im Rutenkamp 14 und ab 01.06.1934 in der Kieler Straße 21.

Die Familie gehörte der jüdischen Gemeinde in Bad Segeberg an; Jakob Spitz war 1938/1939 Mitglied im Gemeindevorstand.

Wie für alle Juden veränderten sich die Lebensumstände der Familie Spitz mit Beginn der nationalsozialistischen Zeit dramatisch. Etwa ab der Jahreswende 1937/38 radikalisierte sich die Judenverfolgung. Besonders gefährdet waren 1938/39 in Deutschland lebende Juden mit polnischer Staatsangehörigkeit. Ihnen drohte die Zwangsausweisung aus Deutschland, zugleich waren sie bedroht durch ihr Herkunftsland Polen mit dem Entzug ihrer Staatsangehörigkeit und einer Einreiseverweigerung. Erste Zwangsausweisungen aus dem „Reich“ („Polen-Aktionen“) erfolgten ab 27. Oktober 1938; diese wurden dann wegen organisatorischer Schwierigkeiten zunächst abgebrochen.

Zu dem bedrohten Personenkreis gehörte auch der aus Polen stammende und seit ca. 1920/22 in Deutschland lebende Jakob Spitz; von den Ausweisungsaktionen im Oktober 1938 war er, obgleich polnischer Staatsangehöriger, vermutlich noch nicht betroffen.

Jakob Spitz, der im Ausland überlebte, berichtete nach dem Krieg, dass er infolge des Judenboykotts seit 1936 kaum noch Einnahmen aus seiner Schneiderei erzielte und deshalb auf die Unterstützung des Jüdischen Hilfsvereins angewiesen gewesen sei. Ab 01.01.1939 wurde den Juden zudem auf Grund einer entsprechenden Verordnung die selbstständige Ausübung eines Handwerks untersagt; dies wird auch Jakob Spitz betroffen haben. Die Situation der Familie dürfte also äußerst prekär gewesen sein. Die Existenz- und Verfolgungsängste verschärften sich dann nach dem reichsweiten Pogrom vom 09./10.11.1938; als Anlass für die antisemitischen Ausschreitungen diente den Nationalsozialisten der Mord an einem Botschaftsangehörigen in Paris, ausgeführt von einem jungen polnischen Juden, dessen Eltern von den Zwangsausweisungen nach Polen im Oktober betroffen waren.

In der Pogromnacht wurden in Neumünster vier jüdische Männer, unter ihnen Egon Minden (Bruder von Alice Spitz), aus ihren Wohnungen geholt, gedemütigt, misshandelt, in sogenannte „Schutzhaft“ genommen und in das KZ Sachsenhausen verbracht. Ob hiervon auch Jakob Spitz betroffen war, ist ungewiss; es konnte nicht ermittelt werden, ob oder was mit ihm in jener Nacht passiert ist oder wie es ihm gelang, unbehelligt zu bleiben.

Von Egon Minden ist bekannt, dass er bis Ende November 1938 in Haft blieb und danach gezwungen war zu emigrieren. Er wanderte am 29.04.1939 nach Belgien aus. Über sein Leben und das Schicksal der Familie liegt eine ausführliche Ausarbeitung von Gerhard Scheurich vor mit dem Titel „Ein Stolperstein mit Fragezeichen“, erschienen 2016 bei epubli GmbH, Berlin.

Die älteren Kinder von Alice und Jakob Spitz, Hans Georg und Ines, wurden ab 27.12.1938, also kurz nach den Novemberereignissen, nach Hamburg umgemeldet; sie waren zu diesem Zeitpunkt 9 bzw. 7 Jahre alt. In Bezug auf die Gründe für den Wohnortwechsel der Kinder kann nur vermutet werden, dass sie – irgendwie – in Sicherheit gebracht werden sollten. In Hamburg waren sie zunächst unter der Anschrift Laufgraben 13 gemeldet. Später befanden sie sich, so 1939 ein Hinweis des Großvaters David Minden in Bezug auf seinen Enkel Hans Georg, in einem Heim; es handelte sich hierbei um das jüdische Waisenhaus Am Papendamm 3. Da die Kinder zeitgleich nach Hamburg kamen, wird unterstellt, dass sich auch Ines in dieser Einrichtung befand.

Im Frühjahr 1939 wurde die Ausweisungspolitik gegenüber den polnischen bzw. ehemals polnischen und jetzt staatenlos gewordenen Juden wieder aufgenommen (siehe oben); hiervon betroffene Personen/Familien erhielten die Aufforderung, das Reichsgebiet binnen kurzer Frist zu verlassen. Offenbar gehörte hierzu auch Jakob Spitz. Wie andere betroffene Familien entschieden sich die Eheleute Spitz, dass zunächst der Mann gehen sollte, um dann, so die Hoffnung, vom sicheren Ausland aus die Familie nachzuholen.

Am 18.05.1939 verließ Jakob Spitz Deutschland und emigrierte nach Frankreich.

Alice Spitz, nun auf sich allein gestellt, konnte noch kurz vor Kriegsbeginn erreichen, dass die zweijährige Lea am 22.08.1939 mit einem Kindertransport nach England in Sicherheit gebracht wurde. Zeitgleich löste sie am 16.08.1939 ihren Haushalt in der Kieler Straße 21 auf, lagerte ihre Sachen bei der Fa. Selck ein und wohnte vorübergehend zusammen mit den Kindern Egon (5 Jahre) und Bernd (1 Jahr) im selben Haus in der Mansarde. Ob die Wohnungsauflösung mit der Hoffnung auf Auswanderung, mit finanzieller Notlage oder aber mit dem „Gesetz über die Mietverhältnisse der Juden“ vom 30.04.1939/DVO vom 04.05.1939 (Verlust des Mieterschutzes) im Zusammenhang stand, bleibt offen.

Mit Ausbruch des Krieges am 01.09.1939 veränderte sich die Situation schlagartig. Jakob Spitz hatte jetzt (wenn es sie denn je gab) keine Möglichkeit mehr, seine Angehörigen nachkommen zu lassen, und schließlich riss in der Folge der politischen und kriegsbedingten Ereignisse der Kontakt zur Familie ab. Seine Frau Alice, das kann man unterstellen, unternahm in dieser verzweifelten Situation alles was ihr möglich war, um einen rettenden Ausweg zu finden:

Im Frühsommer 1940 wohnte sie zunächst für knapp fünf Monate mit den Kindern Egon und Bernd bei ihren Eltern in der Kieler Str. 95. Es folgte dann, wie zuvor schon für die älteren Kinder Hans-Georg und Ines, ein Wohnortwechsel für die beiden Jungen ab 23.07.1940 nach Hamburg, Marktstr. 39. Sie selbst hielt sich von September 1940 bis März 1941 in Berlin-Grunewald unter der Adresse Königsallee 11a auf. Das Grundstück gehörte der Jüdischen Gemeinde Berlin; es befand sich dort ein Jüdisches Altenheim. Es ist zu vermuten, dass sie bei diesem Aufenthalt in der Großstadt Berlin nach einer Möglichkeit für sicheres Unterkommen suchte.

Für die Zeit danach steht fest, dass sie ab Sommer 1941 mit allen Kindern in Hamburg, Beneckestraße 26, in einem sogenannten „Judenhaus“, gemeldet war; das war keine freiwillige Unterkunft. Außerdem wissen wir, dass sie noch im Sommer 1941 ein weiteres Kind, Denny (geb. 12.08.1941), bekam.

(Das Gebäude Beneckestraße 26 im Hamburger Grindelviertel existiert heute nicht mehr, das Grundstück gehört jetzt zum Universitätsgelände.)

Am 23.10.1941 wurde ein Auswanderungsverbot über die Juden verhängt. Kurz danach begannen die ersten Deportationen, und zwar in die seit Juni 1941 besetzten Gebiete in Osteuropa (u.a. in das Baltikum).

Alice Spitz und ihre fünf Kinder gehörten zu einem Transport, mit dem am 06.12.1941 aus Hamburg 753 Juden und aus Schleswig-Holstein 133 Juden nach Lettland deportiert wurden.

Ziel des Transports sollte das Ghetto von Riga sein. Die dort eingeschlossenen lettischen Juden wurden ermordet, um den „Platz freizumachen“ für die herantransportierten Juden aus dem „Reich“; bei den Massakern am 30.11. und 08./09.12.1941 starben 26.500 Menschen. Da diese Mordaktionen beim Eintreffen des Hamburger Transports noch nicht abgeschlossen waren, leitete man um in das provisorische KZ-Außenlager Riga-Jungfernhof.

Unmenschliche Bedingungen beim Transport und bei der Unterbringung sowie bei Minustemperaturen von 30 - 35 Grad forderten bereits Hunderte Opfer. Kranke brachte man gezielt ab Februar 1942 um, und am 26.03.1942 wurden ca. 1700 bis 1800 ältere Menschen, Frauen und Kinder im Hochwald von Riga erschossen.

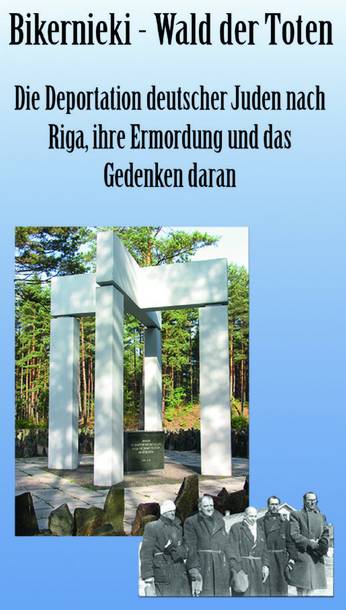

Dies alles waren die ersten gezielten und systematischen Aktionen zum millionenfachen Judenmord. Heute befindet sich bei den Massengräbern im Hochwald von Riga eine Gedenkstätte (Bikernieki – Wald der Toten).

Die Flensburger Historikerin Bettina Goldberg hat die Ereignisse in ihrem Buch „Abseits der Metropolen - die jüdische Minderheit in Schleswig-Holstein“, erschienen 2011 im Wachholtz-Verlag, detailreich aufgearbeitet. Danach ist davon auszugehen, dass Alice Spitz und ihre Kinder bei der Erschießungsaktion am 26.03.1942 umgekommen sind; möglicherweise starben einzelne von ihnen auf Grund der elenden Umstände bereits vorher.

Aus handschriftlichen Vermerken in den Geburtsurkunden, vorgenommen von den Standesämtern in Herten (für Alice Spitz), Barmen-Elberfeld (für Hans Georg), Wuppertal-Elberfeld (für Ines), Neumünster (für Egon und Bernd) sowie Hamburg (für Denny), ergibt sich, dass alle für tot erklärt wurden. Als Zeitpunkt des Todes setzte das Amtsgericht Hamburg den 08. Mai 1945, für Denny das Ende des Jahres 1945, fest.

Als sie sterben mussten, war Alice Spitz 35 Jahre alt, die Kinder befanden sich im Alter von 12, 10, 8 und 3 Jahren sowie das Jüngste von knapp einem halben Jahr. Für sie und die Kinder Hans Georg, Ines, Egon und Bernd liegen Stolpersteine vor dem Haus Kieler Straße 21, für Denny wird ebenfalls noch ein Stein gesetzt werden. Alle Namen sind aufgeführt im Bundesgedenkbuch, im Hamburger Gedenkbuch und in Yad Vashem, Jerusalem (jeweils in der polnischen Schreibweise des Namens, Szpic).

Alice Spitz war eine Bürgerin Neumünsters, sie war unsere Nachbarin! Wir wissen nicht, wie ihr Leben unter anderen Umständen verlaufen wäre und was uns heute mit ihr verbunden hätte. Möglich ist uns aber, an sie zu erinnern als eine Frau, der man die Zukunft nahm und damit auch die Gelegenheit, einen besonderen und verdienstvollen Platz in der Mitte der Gesellschaft zu finden.

Im Gedenken an sie und die Kinder hat die Stadt Neumünster in einem von der Rendsburger Straße abzweigenden Neubaugebiet im Stadtteil Gartenstadt eine Straße nach ihr benannt.

In dieses Gedenken müssen immer auch der Ehemann und Vater Jakob Spitz und die Tochter Lea einbezogen werden. Beide überlebten und wurden dennoch – auf eine andere Weise – Opfer des mörderischen Nationalsozialismus:

Jakob Spitz ist 1940 von Frankreich aus über Spanien und Marokko nach Algerien gelangt, wo er in Gemeinschaft mit anderen polnischen und deutschen Juden Aufnahme fand. Vom Schicksal seiner Familie erfuhr er erst nach Kriegsende. Er heiratete 1952 noch einmal, blieb bis 1962 in Algerien und lebte zuletzt in Frankreich; am 21.04.1967 ist er in Toulouse verstorben. Aus dieser zweiten Ehe stammt der mit seiner Familie ebenfalls bei Toulouse lebende Sohn Sammy Szpic; einige der hier eingearbeiteten Daten und weitere Unterlagen zum Schicksal der Familie sind von ihm zur Verfügung gestellt worden. Auf seinem Vater habe das, was seiner ersten Frau Alice, den Kindern und auch seiner Herkunftsfamilie geschah, gelastet, er habe kaum darüber gesprochen oder sprechen können.

Sammy Szpic ist ein Halbbruder der ermordeten Kinder.

Über Sammy Szpic entstand ein Kontakt zu seinem Neffen Karl Goffe in England, dem Sohn von Lea Spitz. Sie, die als Kleinkind 1939 mit einem Kindertransport nach England kam, war das einzige überlebende Kind von Alice und Jakob Spitz.

Von Karl Goffe erfahren wir:

Seine Mutter Lea sei bei dem Pastorenehepaar Algar in Norfolk aufgewachsen. Das Ehepaar habe keine eigenen Kinder gehabt und Lea im christlichen Glauben erzogen. Sie habe es gutgehabt und bis zu ihrer Eheschließung 1961 bei ihnen gelebt. Sie habe zu dem Zeitpunkt in einer Bäckerei gearbeitet und dort ihren Ehemann Fred kennengelernt. Zwei Jahre später sei er als ihr einziges Kind geboren worden.

Wann Lea vom Schicksal ihrer Mutter Alice und ihren Geschwistern und damit auch von ihrer jüdischen Identität erfahren habe, wisse er nicht; sie habe darüber nie wirklich gesprochen. Er glaube, dass die Frage nach dem „Warum ich?“ (warum habe ich überlebt!) sie traumatisch belastete und dass dies auch die Ursache für viele Krankenhausaufenthalte gewesen sei. Es sei traurig, dass sie über diese seelische Last nicht habe reden können oder wollen. Sie habe aber irgendwann den Wunsch gehabt, Israel zu besuchen, und in den frühen 1980er Jahren hätten seine Eltern und er diese Reise auch unternommen.

Zum Vater Jakob (Jack) habe es Kontakte gegeben; um 1955 habe er sie und die Pflegeeltern in England besucht; in den sechziger Jahren habe es einen Besuch bei dem Vater und der Familie in Toulouse gegeben.

Seine Mutter sei am 26.08.2018 mit 81 Jahren, sieben Jahre nach dem Tod seines Vaters, verstorben. Vieles über sie habe er erst anlässlich ihrer Beerdigung von seinem Onkel Sammy erfahren.

Erinnernd ist noch zu berichten:

Rosa Minden, die Mutter von Alice Spitz, hielt sich etwa ab April 1942 in Hamburg auf; der Ehemann David Minden war dort am 21.01.1942 in einem jüdischen Krankenhaus verstorben. Am 11.07.1942 wurde sie von Hamburg aus nach Auschwitz deportiert und gilt dort als verschollen. Für sie liegt vor dem Haus Kieler Straße 95 ein Stolperstein.

Von den elf Kindern der Eheleute David und Rosa Minden sind sechs ermordet worden; fünf konnten im Ausland überleben.

Für Egon Minden, Sohn der Eheleute Rosa und David Minden und Bruder von Alice Spitz, liegt ein Stolperstein vor dem Haus Wasbeker Straße 10.

Heide Winkler

März 2021/Januar 2022/Juni 2023

- Roll-up zu Alice Spitz (PDF-Datei)

Alice Spitz (1906 - 1942): Victim of the Holocaust

Alice Spitz, née Minden, was murdered in March 1942 together with her five children. She stands for countless women who were victims in a double sense in the National Socialist state of injustice: they were killed because they were Jewish, and they had to endure not being able to protect their children. They lost their lives, the right and the possibility to lead a fulfilled and effective life. That is why we are telling about her, her life and her fate.

She was born in Herten, Westphalia, on 15 November 1906, the second of what would later become eleven children of Rosa and David Minden. In 1918/19, the Jewish family of ten moved to Schleswig-Holstein. Three more children were born in Boostedt and Bad Bramstedt. The Minden couple last lived at Kieler Straße 95.

On 18.04.1929 she married the self-employed master (custom) tailor Jakob Spitz, born on 14.12.1901 in Krzepice/Poland, in Katernberg, district of Essen.

Their first two children Hans Georg (22.12.1929) and Ines (29.03.1931) were born in Barmen and Elberfeld (Wuppertal). On 01.06.1933 the Spitz family moved to Neumünster and had the other children Egon (05.02.1934), Lea (05.03.1937) and Bernd (15.07.1938). They first lived at Rutenkamp 14 and from 01.06.1934 at Kieler Str. 21.

The family belonged to the Jewish community in Bad Segeberg; Jakob Spitz was a member of the community board in 1938/1939.

As for all Jews, the Spitz family's living conditions changed dramatically with the beginning of the National Socialist era. Around the turn of the year 1937/38, the persecution of Jews became more radical. Jews with Polish citizenship living in Germany in 1938/39 were particularly at risk. They were threatened with forced expulsion from Germany, and at the same time they were threatened by their country of origin, Poland, with the revocation of their citizenship and a refusal of entry. The first forced expulsions from the "Reich" ("Polish Action") took place from 27 October 1938; these were then initially abandoned due to organisational difficulties.

Jakob Spitz, who came from Poland and had lived in Germany since about 1920/22, was one of the threatened persons. Although he was a Polish citizen, he was presumably not yet affected by the expulsions in October 1938.

Jakob Spitz, who survived abroad, reported after the war that as a result of the boycott of Jews from 1936 onwards he hardly earned any income from his tailoring business and therefore had to rely on the support of the Jewish Aid Society. As of 01.01.1939, Jews were also prohibited from practising a trade independently on the basis of a corresponding ordinance. This will also have affected Jakob Spitz. The family's situation must therefore have been extremely precarious.

The existential fears and fears of persecution then intensified after the nationwide pogrom of 09/10 November 1938. The National Socialists used the murder of an embassy employee in Paris, carried out by a young Polish Jew whose parents had been affected by the forced expulsions to Poland in October, as a reason for the anti-Semitic riots.

On the night of the pogrom, four Jewish men in Neumünster, among them Egon Minden (Alice Spitz's brother), were taken from their homes, humiliated, mistreated, taken into so-called "protective custody" and taken to the Sachsenhausen concentration camp. It is uncertain whether Jakob Spitz was also affected by this. It could not be determined whether or what happened to him that night or how he managed to remain unmolested.

It is known of Egon Minden that he remained in custody until the end of November 1938 and was then forced to emigrate. He emigrated to Belgium on 29 April 1939. There is a detailed elaboration on his life and the fate of the family by Gerhard Scheurich entitled "Ein Stolperstein mit Fragezeichen" (A Stolperstein with a question mark), published in 2016 by epubli GmbH, Berlin.

The older children of Alice and Jakob Spitz, Hans Georg and Ines, were re-registered to Hamburg from 27 December 1938, i.e. shortly after the November events; they were 9 and 7 years old respectively at that time. With regard to the reasons for the children's change of residence, it can only be assumed that they were - somehow - to be brought to safety. In Hamburg, they were initially registered at the address Laufgraben 13; later, according to a note from the grandfather David Minden in 1939 regarding his grandson Hans Georg, they were in a home; it was the Jewish orphanage Am Papendamm 3. Since the children came to Hamburg at the same time, it is assumed that Ines was also in this institution.

In the spring of 1939, the expulsion policy towards Polish or formerly Polish Jews who had now become stateless was resumed (see above). Persons/families affected by this were ordered to leave the territory of the Reich within a short period of time. Apparently Jakob Spitz was one of them. Like other affected families, Mr. and Mrs. Spitz decided that first the husband should leave and then, they hoped, the family could join him from the safety of abroad.

On 18 May 1939 Jakob Spitz left Germany and emigrated to France.

Alice Spitz, now on her own, was able to arrange for her two-year-old Lea to be brought to safety in a Kindertransport to England on 22 August 1939, shortly before the war began. At the same time, she dissolved her household at Kieler Straße 21 on 16 August 1939, stored her belongings with the Selck company and temporarily lived in the attic of the same house with her children Egon (5 years old) and Bernd (1 year old). Whether the liquidation of the flat was connected with the hope of emigration, with financial hardship or with the "Law on the Tenancy of Jews" of 30 April 1939/DVO of 4 May 1939 (loss of tenant protection) remains open.

With the outbreak of the war on 01.09.1939, the situation changed abruptly. Jakob Spitz now had no possibility (if there ever was one) of having his relatives join him, and finally, as a result of the political and war-related events, contact with the family broke off.

His wife Alice, it can be assumed, did everything she could in this desperate situation to find a way out:

In the early summer of 1940, Alice Spitz and her children Egon and Bernd first lived with her parents at Kieler Str. 95 for almost five months, followed by a change of residence for the two boys from 23 July 1940 to Hamburg, Marktstr. 39, as was the case before for the older children Hans-Georg and Ines. She herself stayed in Berlin-Grunewald from September 1940 to March 1941 at the address Königsallee 11a. The property belonged to the Jewish Community of Berlin; a Jewish home for the elderly was located there. It can be assumed that during this stay in the big city of Berlin she was looking for a possibility for safe accommodation.

For the time after that, it is certain that she and all her children were registered in Hamburg, Beneckestraße 26, in a so-called "Jews' House" (Judenhaus) from the summer of 1941. This was not voluntary accommodation. We also know that she had another child in the summer of 1941: Denny (born 12 August 1941).

(The building at Beneckestraße 26 in Hamburg's Grindelviertel no longer exists today. The property now belongs to the university campus).

A short time later, after a ban on emigration had been imposed on the Jews on 23 October 1941, the first deportations began, namely to the territories in Eastern Europe (including the Baltic States) that had been occupied since June 1941.

Alice Spitz and her five children were part of a transport that deported 753 Jews from Hamburg and 133 Jews from Schleswig-Holstein to Latvia on 6 December 1941.

The destination of the transport was the Riga ghetto. The Latvian Jews crammed in there were murdered to "make room" for the Jews transported from the "Reich". In the massacres of the Latvian Jews on 30 November and 8/9 December 1941, 26,500 people were killed. Since the murder operations had not yet been completed when the Hamburg transport arrived, they were diverted to the provisional Riga-Jungfernhof subcamp. Deported Jews from other German cities were already there. Inhumane conditions during transport and accommodation, as well as sub-zero temperatures of 30-35 degrees, already claimed hundreds of victims. Sick people were deliberately killed from February 1942 onwards, and on 26 March 1942 about 1700 to 1800 elderly people, women and children were shot in the Hochwald forest in Riga.

These were the first targeted and systematic actions to murder millions of Jews. Today there is a memorial (Bikernieki - Forest of the Dead) at the mass graves in the Hochwald of Riga.

Bettina Goldberg, a historian from Flensburg, has written a detailed account of the events in her book "Abseits der Metropolen - die jüdische Minderheit in Schleswig-Holstein", published by Wachholtz Verlag in 2011. According to this, it can be assumed that Alice Spitz and her children perished in the shooting on 26.03.1942; possibly some of them had already perished earlier due to the miserable circumstances.

Handwritten notations in the birth certificates, made by the registry offices in Herten (for Alice Spitz), Barmen-Elberfeld (for Hans Georg), Wuppertal-Elberfeld (for Ines), Neumünster (for Egon and Bernd) and Hamburg (for Denny), show that all were declared dead. The Hamburg district court set 08 May 1945 as the time of death, for Denny the end of 1945.

When they died, Alice Spitz was 35 years old, the children were aged 12, 10, 8 and 3, and the youngest was barely half an year old. Stolpersteine have been laid in front of the house at Kieler Str. 21 for her and her children Hans Georg, Ines, Egon and Bernd, and a stone will also be laid for Denny. All names are listed in the Federal Book of Remembrance, the Hamburg Book of Remembrance and in Yad Vashem, Jerusalem (in each case in the Polish spelling of the name, Szpic).

Alice Spitz was a citizen of Neumünster, she was our neighbour! We do not know how her life would have turned out under different circumstances and what would have connected us to her today. But it is possible for us to remember her as a woman whose future was taken away from her and with it the opportunity to find a special and deserving place in the midst of society.

In memory of her and her children, the city of Neumünster has named a street after her in a new development area branching off from Rendsburger Straße in the Gartenstadt district.

The husband and father Jakob Spitz and the daughter Lea must always be included in this remembrance. Both survived and yet - in a different way - became victims of murderous National Socialism:

Jakob Spitz arrived in Algeria in 1940 from France via Spain and Morocco, where he was taken in with other Polish and German Jews. He only learned of his family's fate after the end of the war. He married again in 1952, stayed in Algeria until 1962 and lived in France at the end. He died in Toulouse on 21.04.1967. His son Sammy Szpic (Polish spelling of the family name), who lived with his family near Toulouse, came from this second marriage. Some of the data included here and other documents on the fate of the family were provided by him. What happened to his first wife Alice and the children, as well as to his family of origin, weighed heavily on his father, and he was hardly able to speak or talk about it. Sammy Szpic is a half-brother of the murdered children.

Through Sammy Szpic, contact was made with his nephew Karl Goffe in England, the son of Lea Spitz. She came to England as a small child on a Kindertransport in 1939 and is the only surviving child of Alice and Jakob Spitz.

We learn from Karl Goffe:

His mother Lea grew up with the pastor couple Algar in Norfolk. The couple had no children of their own and brought Lea up in the Christian faith. She had done well and lived with them until her marriage in 1961. At that time, she had worked in a bakery and had met her husband Fred there. Two years later, he was born as their only child.

He does not know when Lea learned about the fate of her mother Alice and her siblings and thus also about her Jewish identity; she never really talked about it. He believes that question of "why me?" (why did I survive!) traumatised her and that this had also been the cause of many hospital stays. It was sad that she could not or did not want to talk about this psychological burden. At some point, however, she had wanted to visit Israel, and in the early 1980s he and his parents had made this trip.

There had been contacts with her father Jakob (Jack); around 1955 he had visited her and the foster parents in England; in the 1960s they had visited her father and the family in Toulouse.

His mother had died on 26 August 2018 at the age of 81, seven years after his father's death. He only learned much about her from Sammy at her funeral.

It is worth remembering:

Rosa Minden stayed in Hamburg from about April 1942; her husband David Minden had died there in a Jewish hospital on 21.01.1942. Rosa Minden was deported from Hamburg to Auschwitz on 11.07.1942 and is considered lost there. There is a Stolperstein for her in front of the house at Kieler Straße 95. Six of the eleven children of David and Rosa Minden were murdered; five survived abroad. For Egon Minden, son of Rosa and David Minden and brother of Alice Spitz, there is a Stolperstein in front of the house at Wasbeker Straße 10.

Heide Winkler

Translator: Ingo Schumann

March 2021 / January 2022 / June 2023

Gedenken an Alice Spitz – Einweihung der Alice-Spitz-Straße am 09. Juni 2023

Auf Grund der persönlichen Kontakte, die bei der Arbeit an diesem Bericht zu Familienangehörigen in Frankreich und England entstanden sind, hat sich der gegenseitige Wunsch nach einer versöhnenden Begegnung ergeben. Ein Anlass hierzu ergab sich auf Grund der Benennung einer neuen Straße nach Alice Spitz durch die Stadt Neumünster.

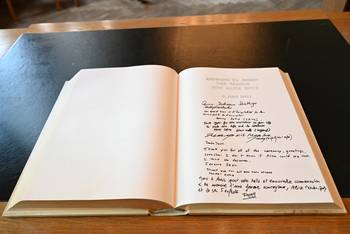

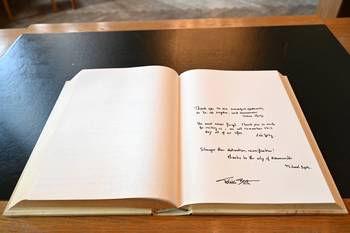

Am 09. Juni 2023 fand an der Alice-Spitz-Straße ein öffentliches Gedenken statt, bei dem an das grausame Schicksal der Alice Spitz und ihrer Familie erinnert wurde. Anwesend waren aus Frankreich Herr Sammy Szpic, seine Frau Fanny, die vier erwachsenen Kinder Michael, Jerémie, Lea, Ilana und der Enkel Timéo sowie aus England Herr Karl Goffe, seine Frau Tracey und der erwachsene Sohn Samuel.

Wir sind den Familien Szpic und Goffe dankbar, dass sie der Einladung hierher gefolgt sind. Für die Zeit ihres Aufenthalts waren sie Gäste der Stadt Neumünster und wurden sowohl bei dem öffentlichen Gedenken als auch bei einem anschließenden Empfang im Rathaus offiziell begrüßt; alle trugen sich in das Goldene Buch der Stadt ein.

Dass dieses gemeinsame Erinnern an im Holocaust begangenes Verbrechen bei gleichzeitig freundschaftlichem und herzlichem Miteinander möglich wurde, war sehr besonders und emotional. Es wurde ein denkwürdiger Tag für alle, die dabei waren; für die meisten Mitglieder der Familien Szpic und Goffe war der Besuch hier zudem das erste persönliche Zusammentreffen.

Heide Winkler, Juni 2023

Commemoration of Alice Spitz – Official opening of Alice-Spitz-Street on 09 June 2023

Due to the personal contacts that arose during the work on this report with family members in France and England, the mutual desire for a reconciliatory encounter arose. An occasion for this emerged due to the naming of a new street after Alice Spitz by the city of Neumünster.

On 9 June 2023, a public commemoration took place on Alice Spitz Street to remember the cruel fate of Alice Spitz and her family. Present from France were Mr Sammy Szpic with his wife Fanny, their four adult children Michael, Jerémie, Lea, Ilana and grandson Timéo, and from England Mr Karl Goffe with his wife Tracey and adult son Samuel. We are grateful to the families for accepting the invitation to come here. For the duration of their stay, they were guests of the city of Neumünster and were officially welcomed both at the public commemoration and at a subsequent reception in the city hall; all signed the city's Golden Book.

It was very special and emotional that this joint remembrance of crimes committed in the Holocaust was possible in a friendly and cordial atmosphere. It was a memorable day for all who were there; for most members of the Szpic and Goffe families, the visit here was also their first personal meeting.

Heide Winkler

June 2023

Quellennachweis

1. Scheurich Gerhard, 2016, „Ein Stolperstein mit Fragezeichen“, epubli GmbH, Berlin, S. 10 – 16; Foto S. 15; Beschreibung der Lebensgeschichte Egon Mindens; Bericht Bianka M.s über die Pogromnacht, Hinweise auf die Lebensumstände, Daten und das Schicksal der Familie Spitz

2. Bettina Goldberg, „Abseits der Metropolen – Die jüdische Minderheit in Schleswig-Holstein“, Wachholtz-Verlag, 2011,

a) S. 336 = Bericht von Jakob Spitz nach Kriegsende über die Lebensumstände 1936 – 1938

b) S. 433ff. = „Polen-Aktion“ 1938/39

c) S. 445 = Zitat von Charlotte Baronowitz über die Pogromnacht

d) S. 454 = Untersagung selbstständiger Ausübung eines Handwerks

e) S.462/463=Situation von Jakob Spitz als Ostjude, seine Flucht/Emigration; Kindertransport der Tochter Lea

f) S. 464/465 = Tod Alice Spitz und Kinder in Riga

g) S. 643 (Anm. 215) = Flucht von Jakob Spitz, Schicksal der Familie

h) S. 684 /Anm. 131) = Emigration von Jakob Spitz

i) S. 476 u. S. 659 (Anm. 70) = David Minden; er verstarb im jüdischen Krankenhaus in Hamburg

j) S. 672 (Anm. 226) = Lea; Schicksal der Mutter und der Geschwister

k) S. 685 (Anm. 140)= Umzug von Alice S. und ihrer Kinder nach Hamburg, Geburt Dennys

3. Geburtsurkunde Alice Minden; 15.11.1906; Herten; Eintrag in Bezug auf den Tod

4. Geburtsurkunde Hans Georg, 22.12.1929; Barmen-Elberfeld; Eintrag in Bezug auf den Tod

5. Geburtsurkunde Ines; 29.03.1931; Wuppertal-Elberfeld; Eintrag in Bezug auf den Tod

6. Geburtsurkunde Egon Aron Salomon; 05.02.1934; Neumünster; mit Adressenangabe; Eintrag in Bezug auf den Tod

7. Geburtsurkunde Lea Pessa Ruth; 05.08.1937; Neumünster; mit Adressenangabe

8. Geburtsurkunde Bernd Abraham/15.07.1938; Neumünster; mit Adressenangabe; Hinweise auf Eheschließung Alice und Jakob und mosaische Religionszugehörigkeit; Eintrag in Bezug auf den Tod

9. Geburtsurkunde Denny; 12.08.1941; Hamburg; Eintrag in Bezug auf den Tod; dazu Emails mit Standesamt Hamburg-Eimsbüttel

10. Einwohnermeldekarte Ehepaar Rosa und David Minden, Herten

11. Kopie aus Melderegister Stadt Neumünster 1934; Hinweis auf polnische Staatsangehörigkeit Jakob Spitz und auf standesamtliche Mitteilung, dass der Familienname „Spitz“ genannt wird

12. Zusammenstellung der Adressen: Familen Spitz; Rosa und David Minden

13. Handwerkskammerkarte Jakob Szpic vom 30. 10. 1936; selbstständig seit 13. 03. 1934; polnische Schreibweise des Nachnamens

14. Vorladung Arbeitsamt an Jakob Spitz vom 26. 05. 1939; Jakob Spitz hatte Dtschl. schon verlassen; die Vorladung benutzt die polnische Schreibweise des Namens

15. Quittungsabschnitt vom 18. 06. 1940, ausgestellt in Marseille

16. Familienfoto

17. Grabstätte David Minden; Jüdischer Friedhof Hamburg-Ohlsdorf

18. Brief David Minden an Tochter Eva vom 24. 08. 1939 mit Hinweisen zur Wohnungsauflösung Alice Spitz am 16. 08. 1939; Heimunterbringung Hans Georg (und damit vermutlich auch Ines) in Hamburg sowie Kindertransport mit Lea am 22. 08. 1939

19. E-Mail Sammy Szpic an M.Franklin vom 04. 06. 2011 (E-Mail Verkehr Gerhard Scheurich/M.Franklin, Australien, im Zusammenhang mit Recherchen zu Egon Minden)

► E-Mail-Kontakt Sammy Spitz und Heide Winkler sowie über ihn und durch seine Vermittlung

► E-Mail-Kontakt mit Karl Goffe in England/Sohn von Lea Spitz

20. Recherche zu Fam. Spitz aus Datenpool von Erich Koch, Schleswig: Unterlage erhalten von Gerhard Scheurich/Erich Koch wird auch von B.Goldberg zitiert

21. Auszug aus Berliner Adressbuch von 1940

22. Schriftwechsel (E-Mail-Verkehr) Gerhard Scheurich mit Gedenkstätte Sachsenhausen und Intern. Suchdienst Bad Arolsen vom April/Juni 2017: dort keine Infos zu Jakob Spitz

23. Auskunft Jüdische Gemeinde Segeberg in Bezug auf Mitgliedschaft Jakob Spitz im Vorstand

24. Organisation „Stolpersteine“, Hamburg; Maria Koser:

Hinweise auf Benekestraße 26 und jüdisches Waisenhaus; Auszug aus Bundesgedenkbuch für die Opfer der nationalsozialistischen Judenverfolgung in Deutschland 1933 - 1945 und Auszug aus Transportliste Riga vom 06.12.1941

25. Auszug aus der Zentralen Datenbank Yad Vashem

26. Deportationsliste Transport 11.07.1942 nach Auschwitz; Rosa Minden

Außerdem:

27. Zwangsausweisung: https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/zwangsausweisung

28. Uwe Danker, Astrid Schwalbe, 2005, „Schleswig-Holstein und der Nationalsozialismus“, Wachholtz-Verlag; S. 142, 145; Hinweise auf Ghetto Riga und Ermordung von Juden Nov./Dez. 1941

29. Dr. Obst, Carsten, 1997, „Die Verfolgung der Neumünsteraner Juden 1933 bis 1945“, Stadtarchiv; S. 7 (Blockade jüdischer Geschäfte, u.a. Minden), S. 9 (Hinweis auf Pogromnacht), S. 10 (Schicksal Alice Spitz)

30. Landeszentrale für politische Bildung, 2011, „Zum Gedenken 06. 12. 1941: 70. Jahrestag der Deportation der Juden aus Schleswig-Holstein“; S. 34ff, S. 43; Internet: jci-digital.org; u.a. Vortragstext Bettina Goldberg/siehe auch Quelle zu (2)

31. Holsteinischer Courier 07. 11. 2011; Bericht über Deportationen am 06. 12. 1941

32. Stadt Neumünster, 2005; „Aktion Stolpersteine, Ehrungen 2005“; S. 8 (Rosa und David Minden), 11 und 12 (Alice Spitz und Kinder/auch Daten Wohnortwechsel nach Hamburg Broschüre „Stolpersteine“, 2016, S. 26, 27

33. Rudolf Ullemeyer, überarbeitete Auflage 1999, „Neumünster – Die Geschichte“; S. 70; Hinweis auf Pogrom

34. Neumünster: https://de.wikipedia.org/wiki/Neumuenster Zeit des Nationalsozialismus, Hinweis auf die Aussage von Charlotte Baronowitz/Pogromnacht

35. Ulf Schloßbauer, 1994; „Die Auswirkungen des Nationalsozialismus auf die Arbeiterstadt Neumünster in den Jahren 1930 - 1945 unter sozialen und pädagogischen Aspekten“; S. 175; Hinweise auf Rosa und David Minden

36. Deutsche Riga-Komitee (Volksbund) – Broschüre zu Bikernieki, Wald der Toten

Hinweis:

- Nrn. 1, 2, 28, 33, 35 = im Bestand der Stadtbücherei

- Nr. 29 = Stadtarchiv

- Nr. 32 = Broschüre Stadt Neumünster

References / Alice Spitz, née Minden

1. Scheurich Gerhard, 2016, "Ein Stolperstein mit Fragezeichen", epubli GmbH, Berlin, p. 10 - 16; photo p. 15; description of Egon Minden's life story; Bianka M.'s account of the pogrom night, references to the Spitz family's living conditions, dates and fate.

2. Bettina Goldberg, "Abseits der Metropolen - Die jüdische Minderheit in Schleswig-Holstein", Wachholtz-Verlag, 2011,

a) p. 336 = Jakob Spitz's report after the end of the war on the living conditions 1936 - 1938.

b) p. 433ff. = "Polish Action" 1938/39

c) p. 445 = Quote from Charlotte Baronowitz about the November pogrom

d) p. 454 = Prohibition of independent practice of a craft

e) p.462/463 = Situation of Jakob Spitz as an Eastern Jew, his flight/emigration; transport of children of his daughter Lea

f) p. 464/465 = Death of Alice Spitz and children in Riga

g) p. 643 (note 215) = Escape of Jakob Spitz, fate of the family

h) p. 684 /Note 131) = Emigration of Jakob Spitz

i) p. 476 and p. 659 (note 70) = David Minden; he died in the Jewish hospital in Hamburg

j) p. 672 (note 226) = Lea; fate of mother and siblings

k) p. 685 (note 140) = Alice S. and her children moved to Hamburg, birth of Denny

3. Birth certificate Alice Minden/15.11.1906, Herten; entry in relation to the death

4. Birth certificate Hans Georg; 22.12.1929; Barmen-Elberfeld; entry in relation to the death

5. Birth certificate Ines; 29.03.1931; Wuppertal-Elberfeld; entry in relation to the death

6. Birth certificate Egon Aron Salomon, 05.02.1934; Neumünster with address details; entry in relation to the death

7. Birth certificate Lea Pessa Ruth, 05.08.1937; Neumünster; with address details

8. Birth certificate Bernd Abraham; 15.07.1938; Neumünster; with address; references to marriage Alice and Jakob and Mosaic religious affiliation; entry in relation to the death

9. Birth certificate Denny; 12.08.1941; Hamburg; entry in relation to the death; in addition, emails with registry office Hamburg-Eimsbüttel

10. Residents' registration card of Rosa and David Minden, Herten

11. Copy from the registration register of the city of Neumünster 1934; reference to Jakob Spitz's Polish citizenship and to the civil registry office's notice that the family name is mentioned as "Spitz"

12. Compilation of addresses: Spitz families; Rosa and David Minden

13.. Chamber of Crafts card Jakob Szpic of 30.10.1936; self-employed since 13.03.1934; Polish spelling of the surname

14. Summons from the Labour Office to Jakob Spitz dated 26. 05. 1939; Jakob Spitz had already left Germany; the summons uses the Polish spelling of the name

15. Receipt dated 18. 06. 1940, issued in Marseille

16. Family photo

17. Gravesite David Minden; Jewish Cemetery Hamburg-Ohlsdorf

18. Letter from David Minden to daughter Eva dated 24. 08. 1939 with information on the liquidation of Alice Spitz's flat on 16.08.1939; home placement of Hans Georg (and thus presumably also Ines) in Hamburg as well as children's transport with Lea on 22.08.1939

19. E-Mail Sammy Szpic to M. Franklin dated 4 June 2011 (e-mail communication Gerhard Scheurich/M. Franklin, Australia, in connection with research on Egon Minden).

Also:

e-mail contact Sammy Spitz and Heide Winkler as well as via him and through his mediation.

e-mail contact with Karl Goffe in England/son of Lea Spitz

20. Research on Spitz family from data pool of Erich Koch, Schleswig: document received from Gerhard Scheurich/Erich Koch is also quoted by B.Goldberg,

21. excerpt from the Berlin address book from 1940

22. Correspondence (e-mails) between Gerhard Scheurich and the Sachsenhausen Memorial and the Intern. Tracing Service Bad Arolsen from April/June 2017: no information on Jakob Spitz there.

23 .Information Jewish Community Segeberg regarding Jakob Spitz's membership in the community board

24. Organisation "Stolpersteine", Hamburg; Maria Koser:

References to Benekestraße 26 and Jewish orphanage; excerpt from Bundesgedenkbuch für die Opfer der nationalsozialistischen Judenverfolgung in Deutschland 1933 - 1945 and excerpt from transport list Riga of 06.12.1941

25. Extract from the Yad Vashem Central Database

26. Deportation list transport 11.07.1942 to Auschwitz; Rosa Minden;

http:/www.statistik-des-holocaust.de

27. Forced expulsion: https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/zwangsausweisung

28. Uwe Danker, Astrid Schwalbe, 2005, "Schleswig-Holstein und der Nationalsozialismus", Wachholtz-Verlag; pp. 142, 145; references to Riga ghetto and murder of Jews Nov./Dec. 1941.

29. Dr Obst, Carsten, 1997, "Die Verfolgung der Neumünsteraner Juden 1933 bis 1945", City Archive; p. 7 (blockade of Jewish shops, including Minden), p. 9 (reference to Pogrom Night), p. 10 (fate of Alice S.)

30. Landeszentrale für politische Bildung, 2011, "To commemorate 06. 12. 1941: 70th anniversary of the deportation of the Jews from Schleswig-Holstein"; p. 34ff, p. 43; Internet:

jci-digital.org/; including lecture text Bettina Goldberg/see also source on (2)

31. Holsteinischer Courier 07.11.2011; report on deportations on 06.12.1941

32. City of Neumünster, 2005; "Aktion Stolpersteine, Ehrungen 2005"; p. 8 (Rosa and David Minden), 11 and 12 (Alice Spitz and children/also data on change of residence to Hamburg Brochure "Stolpersteine", 2016, p. 26, 27

33. Rudolf Ullemeyer, revised edition 1999, "Neumünster - Die Geschichte"; p. 70; reference to pogrom.

34. Neumünster: https://de.wikipedia.org/wiki/Neumuenster time of National Socialism, reference to the statement by Charlotte Baronowitz/November pogrom.

35. Ulf Schloßbauer, 1994; "The effects of National Socialism on the working-class town of Neumünster in the years 1930 - 1945 under social and educational aspects"; p. 175; reference to Rosa and David Minden

36. www.volksbund.de/partner/deutsches-riga-komitee; and brochure on Bikernieki, Forest of the Dead.

Reference:

- Nos. 1, 2, 28, 33, 35 = in the holdings of the municipal library.

- No. 29 = City Archive, No. 32 = brochure City of Neumünster